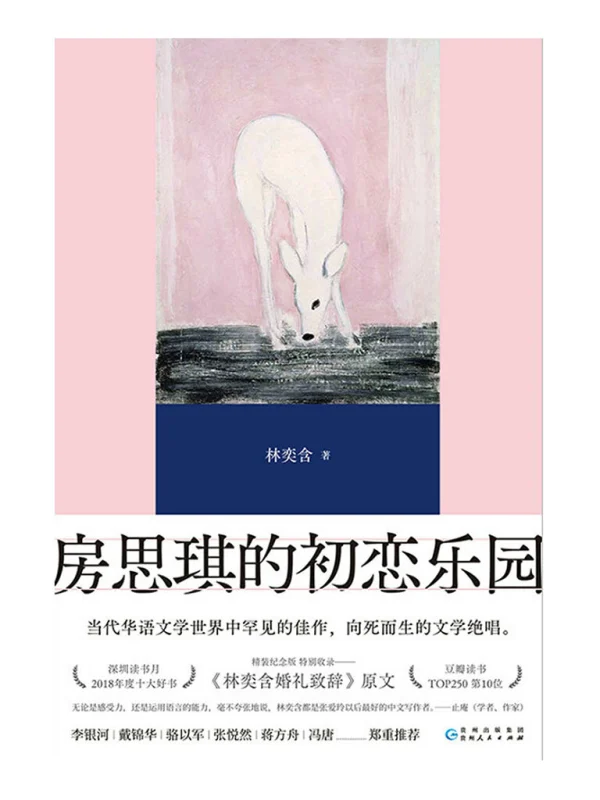

小說–房思琪的初戀樂園–房思琪的初恋乐园

謎圖MI2

漫畫–姐姐,照亮我–姐姐,照亮我

房思琪和劉怡婷從有飲水思源今後就近鄰。七樓,跳上來,應該會死,說不定成植物人,也興許只斷手斷腳,左支右絀的樓羣。活在還有大腕學校和資優班的年份,她們自幼念資優班,不像鄰居的孩兒能出國就出國。她們說:“俺們終天要把國語講好就就很難了。”她們很少在人前說六腑話。思琪清晰,一度洋瓷少兒小男孩賣乖,只會讓眉目顯示兇暴。而怡婷知道,一期醜小女孩耍聰敏,旁人只痛感發狂。好險有相互。否則她們都要被自身對中外的感受噎死了。讀波德萊爾而魯魚帝虎《波德萊爾大受害》 (1) ,首屆次亮紅砒是因爲包法利妻室而紕繆九品芝麻官,這是她們無寧他小不點兒的各異。

Alcarràs 電影

李國華一老小搬入的時刻,全體,拜訪個遍。一戶一盅佛跳牆,李師母招抱着瓷甕,手段牽着晞晞,看似更人心惶惶遺失的是甕。房家一排書倦倦地靠在牆上,李國華細條條看過一本該書的臉皮,揄揚房夫房娘兒們的嘗。他說,在普高補習班教久了,只剩下進步了一點,快了少數鍾,都成教書匠了。房賢內助理科謙虛謹慎而傲慢地說,書訛他們的,書是女郎的。李良師問,姑娘多大了?那年他倆十二歲,完小剛畢業。他說可這是大中小學生的書架啊。囡在那兒?思琪那時候不在,在怡婷家。過幾天訪劉家,劉家樓上也有一排書,李民辦教師紅赭的指彈奏過書的背脊,指有一種龍吟虎嘯之意,又稱讚了一套。那時候也沒能牽線怡婷,怡婷剛在思琪家。晞晞回家後,站上牀鋪,在室街上打手勢了很久:“媽咪,也給我一期書架不得了好?”

主樓的錢阿哥要婚配了,平地樓臺裡有往來的戶都喜地要退出婚典。新人聽從是十樓張姨兒說明給錢兄的,張女僕倒好,女人終結婚了,趕忙就做起介紹人。思琪去敲劉家的門,問訊了付之東流。應門的是怡婷,她上身紅澄澄蓬蓬旋風裝,像是被包裝去的。思琪看着她,除開滑稽還深感一種悽清。怡婷可爲這衣着苦於已久到頭來覺悟的勢頭,她說:“我就跟媽咪說我未能穿平裝啊,我擄新媳婦兒的丰采怎麼辦呢。”思琪冷暖自知,心明如鏡怡婷談笑風生話是必要她爲她掛念,糾在一共的五內歸根到底停懈。

房家劉家同桌。一維阿哥桉地站在紅絨毯的後部,或者是前者?一維父兄穿戴燕尾服,係數人濃黑到有一種斑斕之意。西裝外衣的劍領把期間的白襯衣削成極尖的排筆頭造型。她倆不掌握爲何感那燕尾很想要剪斷紅毛毯。新娘子走進來了,云云年輕、那末美,她們兩個的文字嬉困擾告一段落,字句如魚沉,修辭如雁落。好似一度都會娃子見一隻蝶,除了大喊“蝴蝶”,除此而外便幻滅話可說。許伊紋縱然:胡蝶!新婦橫過他們這一桌的早晚,紅掛毯兩側的吹泡機吹出水花。他們類似好好觸目周高廣蓋的會客室填滿着彙報了新娘子人影兒的泡沫。千千百百個伊紋撐前來印在沫兒上,扭曲的腰身像有人從背後推了她一把,千千百百個伊紋身上有鱟的飄蕩,臉軟地降在每一張圓臺上,遠逝在每張人前方。一維阿哥看躋身伊紋的眼睛,好似是想要溺死在期間。交響樂大奏,忙音如大暴雨,鎢絲燈閃得像住在鑽石裡。他們旭日東昇才一目瞭然,他倆癡的實際上是新人長得像思琪。那是她們對祚安身立命的演習。

娶妻當夜的洞房縱老錢夫子貴婦人僚屬一層。買一整層給倆人,兩戶扒。一維在洞房連夜纔給伊紋看提親時的麻紗駁殼槍,裝的是鑲了十二顆粉乎乎鑽的項鍊。一維說:“我生疏軟玉,我就跑去毛毛當年,說給我無以復加的桃紅鑽。”伊紋笑了:“怎樣期間的事?”“老大次碰面,我走着瞧你包包裡王八蛋都是粉紅色,就跑去找嬰兒了。”伊紋笑到合不攏嘴:“你常常買金剛鑽給相會一次的雙差生嗎?”“歷來消失,一味你。”伊紋濤裡都是笑:“是嗎,我怎能判斷呢?”“你妙不可言去問嬰兒啊。”伊紋笑到真身跌出服裝:“乳兒新生兒,真相是豈的毛?”一維的手順着她的大腿摸上去。“嬰兒,不不,你壞壞。”伊紋通身光,只領戴着鑽鏈,在新家跑來跑去,鞠躬着看一維小時候的像,叉着腰說此間要放嘿書,那兒要放怎麼書,纖維奶也頂真地噘着嘴,滾到挪威地毯上,伊紋鋪開雙手,腋窩的紋理比前胸更有赤之意。清真再行對稱的藍色木紋像是縮回蔓來,把她綁在方面。燦。那幾個月是伊紋身之河的金沙帶。

許伊紋搬進樓羣的主要組客人是一雙小在校生。婚典事後遠逝多久就來了。怡婷講的命運攸關句話是:“一維兄前陣子連日跟俺們說他的女友比我們清楚更多。”思琪笑疼了胃:“哦,劉怡婷,咱倆逆。”伊紋即時融融上他倆:“請進,兩位小家裡。”

一維昆跟伊紋姐姐的家,有一體一壁的書牆,隔層做得很深,書顛覆最底,前方擺着目不暇接的備品,既往在錢老爺子家就看過的。琉璃紫砂壺裡有葡萄、榴、蘋果和柰葉的色澤,壺身也爬滿了生果,攔了紀德作品集。《窄門》《芬蘭共和國地窨子》,種種,只剩下頭一下字超過琉璃壺,暴舉地看徊,就化爲:窄,梵,田,安,人,僞,如,杜,日。很有一種暴露的表示。也有一種呼救的神志。

許伊紋說:“爾等好,我是許伊紋,秋波伊人的伊,紋身的紋,叫我伊紋就好囉。”思琪和怡婷在書和伊紋眼前很鬆勁,她倆說:“叫我思琪就好囉。”“叫我怡婷就好囉。”三俺鬨堂大笑。他倆很異,她們感覺伊紋姐姐比婚典那天看起來更美了。有一種人,像一幅好畫,率先褒獎合座,接下來連名畫顏色提筆的波尖都可看,百年看不完。伊紋見他們直接在看貨架,歉仄地說,沒辦法放太多書,要嘻她漂亮從婆家帶給她倆。他倆指着腳手架問:“如此這般不會很難拿書嗎?”伊紋姐笑說:“委打垮啥子,我就賴給紀德。”三片面又笑了。

他倆從女孩到青小姑娘,過從借書聽書重重次,從來不有唯唯諾諾伊紋姐姐突破過啥子器材。他們不察察爲明,每一次耳子擀窗明几淨,小心翼翼地拿下艱鉅的投入品,安不忘危趿拉兒顧臺毯,安不忘危手汗只顧斗箕,是老錢太太罰伊紋的精細苦刑。她的罪不單是讓老錢愛人的兒子從一堵牆之隔造成一面天花板,愈發歸因於老錢貴婦奧曉得和睦幼子配不上她。那陣子伊紋阿姐還整日短袖短褲的。

立室弱一年一維就開局打她。一維都七點按時收工,左半在黃昏十點多接到應酬的對講機,伊紋在滸聽,蘋果皮就削斷了。一維凌晨兩三點居家,她躺在牀上,劇烈瞥見鎖和鑰交互重組的大勢。自恃煙味羶味也清晰他臨了,可也沒地面逃。隔天擦黑兒下班他照樣涎着臉跟她求歡。新的瘀青是茄子紺或蝦新民主主義革命,舊的瘀青是狐或貂毛,老茶的彩。擦澡的時候,伊紋把手貼在繼而亦然大的傷頂端,新的拳腳打在舊的傷上,五顏六色得像金魚。只有在海水浴間,鈴聲才不會走出去,拉家常。早晨又要聽一維講電話。掛上公用電話,一維換衣服的辰光,她站在更衣室省外,問他:“而今別去了,火熾嗎?”

深邃的 小說 房思琪的初恋乐园 次之章 失樂園 讲评

2025年4月28日

未分类

No Comments

Whitney, Blythe

小說–房思琪的初戀樂園–房思琪的初恋乐园

謎圖MI2

漫畫–姐姐,照亮我–姐姐,照亮我

房思琪和劉怡婷從有飲水思源今後就近鄰。七樓,跳上來,應該會死,說不定成植物人,也興許只斷手斷腳,左支右絀的樓羣。活在還有大腕學校和資優班的年份,她們自幼念資優班,不像鄰居的孩兒能出國就出國。她們說:“俺們終天要把國語講好就就很難了。”她們很少在人前說六腑話。思琪清晰,一度洋瓷少兒小男孩賣乖,只會讓眉目顯示兇暴。而怡婷知道,一期醜小女孩耍聰敏,旁人只痛感發狂。好險有相互。否則她們都要被自身對中外的感受噎死了。讀波德萊爾而魯魚帝虎《波德萊爾大受害》 (1) ,首屆次亮紅砒是因爲包法利妻室而紕繆九品芝麻官,這是她們無寧他小不點兒的各異。

Alcarràs 電影

李國華一老小搬入的時刻,全體,拜訪個遍。一戶一盅佛跳牆,李師母招抱着瓷甕,手段牽着晞晞,看似更人心惶惶遺失的是甕。房家一排書倦倦地靠在牆上,李國華細條條看過一本該書的臉皮,揄揚房夫房娘兒們的嘗。他說,在普高補習班教久了,只剩下進步了一點,快了少數鍾,都成教書匠了。房賢內助理科謙虛謹慎而傲慢地說,書訛他們的,書是女郎的。李良師問,姑娘多大了?那年他倆十二歲,完小剛畢業。他說可這是大中小學生的書架啊。囡在那兒?思琪那時候不在,在怡婷家。過幾天訪劉家,劉家樓上也有一排書,李民辦教師紅赭的指彈奏過書的背脊,指有一種龍吟虎嘯之意,又稱讚了一套。那時候也沒能牽線怡婷,怡婷剛在思琪家。晞晞回家後,站上牀鋪,在室街上打手勢了很久:“媽咪,也給我一期書架不得了好?”

主樓的錢阿哥要婚配了,平地樓臺裡有往來的戶都喜地要退出婚典。新人聽從是十樓張姨兒說明給錢兄的,張女僕倒好,女人終結婚了,趕忙就做起介紹人。思琪去敲劉家的門,問訊了付之東流。應門的是怡婷,她上身紅澄澄蓬蓬旋風裝,像是被包裝去的。思琪看着她,除開滑稽還深感一種悽清。怡婷可爲這衣着苦於已久到頭來覺悟的勢頭,她說:“我就跟媽咪說我未能穿平裝啊,我擄新媳婦兒的丰采怎麼辦呢。”思琪冷暖自知,心明如鏡怡婷談笑風生話是必要她爲她掛念,糾在一共的五內歸根到底停懈。

房家劉家同桌。一維阿哥桉地站在紅絨毯的後部,或者是前者?一維父兄穿戴燕尾服,係數人濃黑到有一種斑斕之意。西裝外衣的劍領把期間的白襯衣削成極尖的排筆頭造型。她倆不掌握爲何感那燕尾很想要剪斷紅毛毯。新娘子走進來了,云云年輕、那末美,她們兩個的文字嬉困擾告一段落,字句如魚沉,修辭如雁落。好似一度都會娃子見一隻蝶,除了大喊“蝴蝶”,除此而外便幻滅話可說。許伊紋縱然:胡蝶!新婦橫過他們這一桌的早晚,紅掛毯兩側的吹泡機吹出水花。他們類似好好觸目周高廣蓋的會客室填滿着彙報了新娘子人影兒的泡沫。千千百百個伊紋撐前來印在沫兒上,扭曲的腰身像有人從背後推了她一把,千千百百個伊紋身上有鱟的飄蕩,臉軟地降在每一張圓臺上,遠逝在每張人前方。一維阿哥看躋身伊紋的眼睛,好似是想要溺死在期間。交響樂大奏,忙音如大暴雨,鎢絲燈閃得像住在鑽石裡。他們旭日東昇才一目瞭然,他倆癡的實際上是新人長得像思琪。那是她們對祚安身立命的演習。

娶妻當夜的洞房縱老錢夫子貴婦人僚屬一層。買一整層給倆人,兩戶扒。一維在洞房連夜纔給伊紋看提親時的麻紗駁殼槍,裝的是鑲了十二顆粉乎乎鑽的項鍊。一維說:“我生疏軟玉,我就跑去毛毛當年,說給我無以復加的桃紅鑽。”伊紋笑了:“怎樣期間的事?”“老大次碰面,我走着瞧你包包裡王八蛋都是粉紅色,就跑去找嬰兒了。”伊紋笑到合不攏嘴:“你常常買金剛鑽給相會一次的雙差生嗎?”“歷來消失,一味你。”伊紋濤裡都是笑:“是嗎,我怎能判斷呢?”“你妙不可言去問嬰兒啊。”伊紋笑到真身跌出服裝:“乳兒新生兒,真相是豈的毛?”一維的手順着她的大腿摸上去。“嬰兒,不不,你壞壞。”伊紋通身光,只領戴着鑽鏈,在新家跑來跑去,鞠躬着看一維小時候的像,叉着腰說此間要放嘿書,那兒要放怎麼書,纖維奶也頂真地噘着嘴,滾到挪威地毯上,伊紋鋪開雙手,腋窩的紋理比前胸更有赤之意。清真再行對稱的藍色木紋像是縮回蔓來,把她綁在方面。燦。那幾個月是伊紋身之河的金沙帶。

許伊紋搬進樓羣的主要組客人是一雙小在校生。婚典事後遠逝多久就來了。怡婷講的命運攸關句話是:“一維兄前陣子連日跟俺們說他的女友比我們清楚更多。”思琪笑疼了胃:“哦,劉怡婷,咱倆逆。”伊紋即時融融上他倆:“請進,兩位小家裡。”

一維昆跟伊紋姐姐的家,有一體一壁的書牆,隔層做得很深,書顛覆最底,前方擺着目不暇接的備品,既往在錢老爺子家就看過的。琉璃紫砂壺裡有葡萄、榴、蘋果和柰葉的色澤,壺身也爬滿了生果,攔了紀德作品集。《窄門》《芬蘭共和國地窨子》,種種,只剩下頭一下字超過琉璃壺,暴舉地看徊,就化爲:窄,梵,田,安,人,僞,如,杜,日。很有一種暴露的表示。也有一種呼救的神志。

許伊紋說:“爾等好,我是許伊紋,秋波伊人的伊,紋身的紋,叫我伊紋就好囉。”思琪和怡婷在書和伊紋眼前很鬆勁,她倆說:“叫我思琪就好囉。”“叫我怡婷就好囉。”三俺鬨堂大笑。他倆很異,她們感覺伊紋姐姐比婚典那天看起來更美了。有一種人,像一幅好畫,率先褒獎合座,接下來連名畫顏色提筆的波尖都可看,百年看不完。伊紋見他們直接在看貨架,歉仄地說,沒辦法放太多書,要嘻她漂亮從婆家帶給她倆。他倆指着腳手架問:“如此這般不會很難拿書嗎?”伊紋姐笑說:“委打垮啥子,我就賴給紀德。”三片面又笑了。

他倆從女孩到青小姑娘,過從借書聽書重重次,從來不有唯唯諾諾伊紋姐姐突破過啥子器材。他們不察察爲明,每一次耳子擀窗明几淨,小心翼翼地拿下艱鉅的投入品,安不忘危趿拉兒顧臺毯,安不忘危手汗只顧斗箕,是老錢太太罰伊紋的精細苦刑。她的罪不單是讓老錢愛人的兒子從一堵牆之隔造成一面天花板,愈發歸因於老錢貴婦奧曉得和睦幼子配不上她。那陣子伊紋阿姐還整日短袖短褲的。

立室弱一年一維就開局打她。一維都七點按時收工,左半在黃昏十點多接到應酬的對講機,伊紋在滸聽,蘋果皮就削斷了。一維凌晨兩三點居家,她躺在牀上,劇烈瞥見鎖和鑰交互重組的大勢。自恃煙味羶味也清晰他臨了,可也沒地面逃。隔天擦黑兒下班他照樣涎着臉跟她求歡。新的瘀青是茄子紺或蝦新民主主義革命,舊的瘀青是狐或貂毛,老茶的彩。擦澡的時候,伊紋把手貼在繼而亦然大的傷頂端,新的拳腳打在舊的傷上,五顏六色得像金魚。只有在海水浴間,鈴聲才不會走出去,拉家常。早晨又要聽一維講電話。掛上公用電話,一維換衣服的辰光,她站在更衣室省外,問他:“而今別去了,火熾嗎?”